阿拉善盟积极探索边疆民族地区边境智能化管控新路径

近年来,阿拉善盟坚决扛起筑牢祖国北疆安全稳定屏障政治责任,立足边疆民族地区实际,聚焦加快解决边境“空心化”难题,坚持向科技要警力、向科技要战斗力,扎实推动“数字边防”、“智慧边防”建设,努力提升全盟管边控边能力和水平。由盟委政法委组织实施的《“数字+智慧边防”建设项目》入选 2024 全国政法智能化建设智慧治理典型案例,并纳入《2024 政法智能化建设创新案例和论文汇编》。

打好“科技牌”,创新管理服务平台。坚持以“打、防、管、控、治”为重点,以“雪亮工程”建设为抓手,将智能监测技术、物联网技术、视频监控技术、大数据分析技术综合于一体,通过改、建、拓、融相结合的方式,构建了“1+1+4+7”体系(一朵云、一中心、四张网、七平台),建成“雪亮工程+科技护路+智慧放牧+边境一张网”基础平台。平台汇聚公安、地方单位、企业、学校等2.2万余路视频资源,部署29台核心交换和云存储,并将边境地区城乡视频监控与街面巡防、视频调度、扁平指挥有效结合,在核心区域、边境卡口安装人像识别、车辆识别、智能抓拍终端,实现重要部位人脸图片解析能力600路、视频结构化能力800路、车辆二次分析能力700路,每日采集人脸、人体、车辆数据可达400余万条。在此基础上,完成住建、政务服务、边境支队等18个重点部门数据对接,升级民政现有三维GIS底图,将辖区范围内人、地、事、物、情、组织等信息进行落图,为指挥调度、布控预警、云图展现等应用提供重要支撑,实现统一身份认证、统一登录入口、统一组织结构。同时,授权公安、安全、城管、消防等单位用户700余人,基本形成互联互通的多级部门公共安全视频图像信息共享体系,实现重点地区重要关口全覆盖,为形成具有阿拉善特色的立体化边境防控体系提供智治支撑,切实提高边境地区的动态感知和实时管控能力。

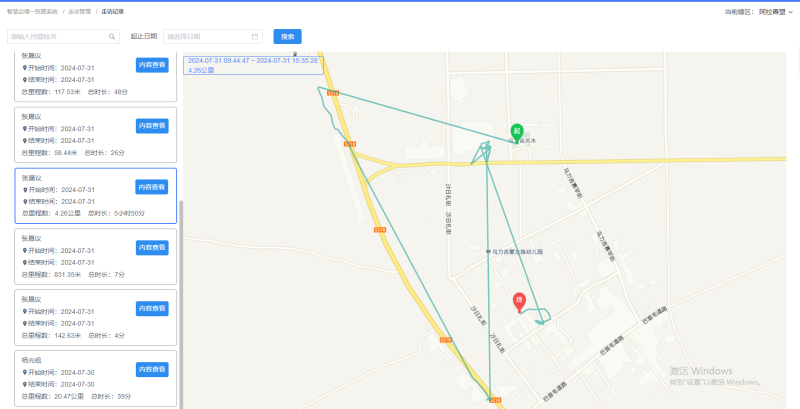

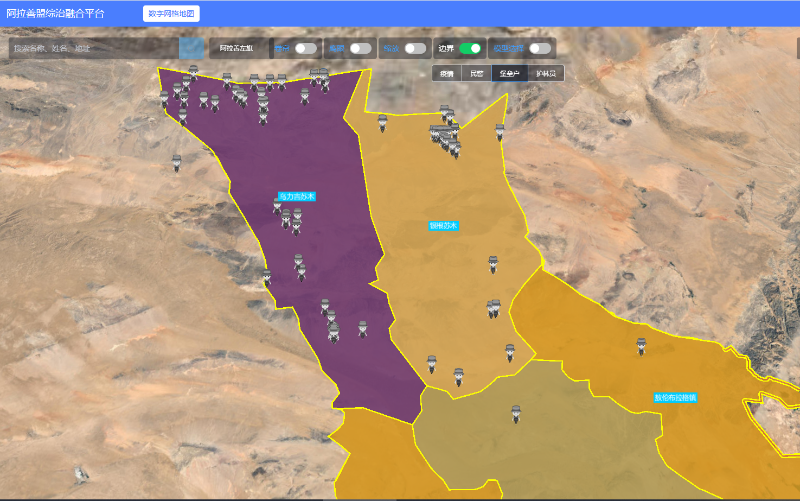

打好“智慧牌”,创新边境管控机制。研发集闭环管控、网格防控、要素查控为一体,建成智慧边境“一张图”管理平台,涵盖了堡垒户管理使用、民警走访考勤、警务地理信息应用、大漠110报警、牧区一键报警、信息化布控、可视化调度等功能模块,通过系统可随时对164名边境民警、295名堡垒户的巡边、管边信息进行调阅,广阔的边境管理区实现“线上可控”。依托盟、旗(区)、苏木镇、边境派出所(哨所)四级部署核心,建立边境盟级防控、边境旗(区)防控、边境纵深10公里防控、边境线防控的四层防控网,通过边境管理信息化平台,实现对边境管理区和G331国道重点部位车辆、人员行程轨迹全程感知、重点预警,具备“远端感知、中端掌控、近端处置”的能力。根据实战需要,为一线执勤民警配齐手持移动警务、单警执勤装备、无人“智慧哨兵”、北斗手持终端等信息化执勤装备,升级边境重点路段、区域,电子卡口、手机电子围栏等智能设备,为建设“数字边境”“智慧边境”提供强大基础保障。平台建成运行以来,累计上传事件5000余次,布控重点人80人次,协助处理警情4000余起,抓获嫌疑人100余人。

打好“民生牌”,创新科技惠民方式。阿拉善盟所辖铁路1203公里,且80%以上地区无路、无水、无人居住,线路两侧羊、骆驼等牲畜散养散放,线路站场呈全方位开放,特别是春季受风沙大影响,铁路安全存在隐患。针对护路护线技防中的薄弱环节,主动谋划将“科技护路”纳入全盟“雪亮工程”和网格化管理服务平台统一规划建设。在阿拉善境内重要公路、铁路以及边境线路进行标注,建立线路基本信息、周边牧户、军警联防力量及重大事件数据库,通过物联网、大数据等技术实现铁路护路联防工作精细化、精准化管理,切实解决沙漠地区铁路“线长、面广”、人防力量薄弱、护路预警难、报警侦查难等问题。自项目建成以来,累计进行护路预警158万余次,提供戈壁沙漠道路定位信息1724万条,有效预防牲畜上线挡停和撞压牲畜事件发生。同时,以“智慧放牧”平台为基础,通过牲畜自带北斗(GPS)位置物联感知设备,结合地理信息化系统,牧民实现远程放牧,大大降低了养殖成本和劳动强度。截至目前,已惠及边境沿线和铁路沿线牧民群众209户,累计发放定位设备1437台、反光带2100余条,帮助群众找回牲畜300余头(只),挽回经济损失100余万元。